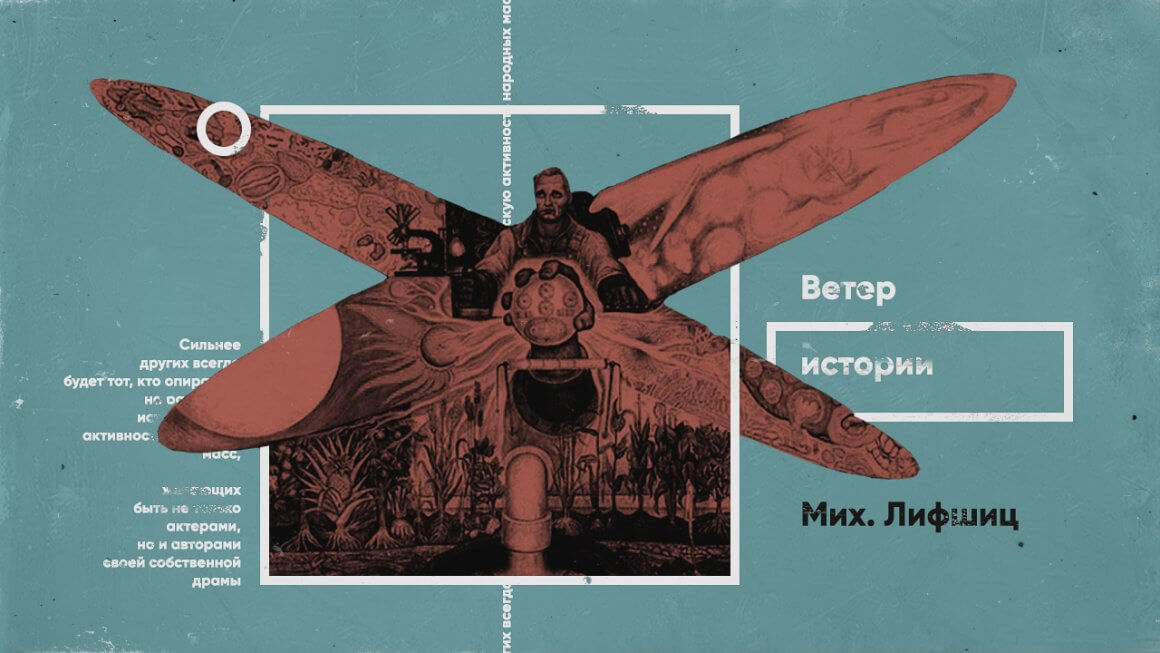

Данная статья написана в 1960 к 140-летию со дня рождения Фридриха Энгельса

1

Поток частиц воздуха, толкающих парус, движет корабль. В физике сила ветра изображается в виде стрелки — вектора. Каждый толчок воздушных частиц есть столкновение тел, сила же не есть тело. Это реальность другого порядка, и тем не менее она существует.

То же самое в еще большей мере относится к силе моральной. Она не только не есть тело — она не всегда совпадает с тем, что мы называем силой физической. В годы гражданской войны Ленин не раз говорил, что в военном отношении буржуазные государства сильнее нас, но моральной силой мы богаче всех. Именно это моральное преимущество было залогом победы Советской власти.

Конечно, для людей материалистического мировоззрения моральный фактор не сводится к чистой вере или сознанию долга, — простому «ты должен, следовательно, ты можешь». Сила моральная имеет свою материальную основу, но эта основа шире любой частной величины, доступной измерению в тоннах, процентах или других статистических единицах. Поясняя свою мысль, Ленин обращается к исторической реальности. Моральный фактор есть отношение всех классов общества в данное время. Это ветер всемирной истории.

В 1893 году в связи с Цюрихским съездом II Интернационала Фридрих Энгельс совершил поездку по странам Европейского континента. Перед двумя тысячами социалистических рабочих, собравшихся в венском зале Дреера, он сказал: «Мы — великая держава, внушающая страх, держава, от которой зависит больше, чем от других великих держав. Вот, чем я горжусь» (22, 427). Эти слова были итогом пятидесятилетней революционной работы Энгельса, щедро вознаградившей его под конец жизни. Поездка превратилась в триумфальное шествие. Повсюду в старой Европе были видны признаки торжества марксистских идей — быстрый рост крупных городов и промышленного пролетариата, конец патриархального мещанства, успехи рабочих партий.

Великая держава, внушающая страх… Два миллиона голосов, поданных за партию Бебеля и Либкнехта, встревожили даже английскую буржуазию, самую богатую в те времена, самую искушенную в искусстве господства над обществом. Молодой британский аристократ, отпрыск влиятельной фамилии, игравшей большую роль в управлении страной, Бертран Рассел отправился в Германию, чтобы изучить немецкое рабочее движение на месте. Вернувшись домой, он написал книгу, в которой доказывал, что опасность не столь велика. С такими социал-демократами, как Фольмар, можно сговориться — они признают марксизм, но дух революции от них далек.

Действительно, на стороне правящих классов была не только сила оружия, значение которого во всякой, в том числе и гражданской, войне росло с каждым днем. На их стороне были также многочисленные слабости рабочих партий, формально принявших марксизм, но доступных натиску буржуазных идей и буржуазной «реальной» политики. Каждое историческое движение, расширяясь, неизбежно принимает в себя много старого, непереваренного, противоречащего его собственной природе. Формальные успехи часто опережают действительное содержание дела. Германская социал-демократия только в 1891 году получила марксистскую программу, и, чтобы добиться этого, Энгельсу пришлось победить упорное сопротивление партийных лидеров парламентских фракций. Он вынужден был опираться на таких неверных людей, как Бернштейн, который вскоре после смерти своего учителя начал так называемую ревизию марксизма.

Когда читаешь переписку Энгельса и видишь, как трезво он смотрел на личные качества вождей немецких и французских рабочих, какие ошибки деятелей социалистического движения он должен был исправлять, опираясь на растущее моральное влияние марксизма, кажутся непонятными его слова о великой державе, внушающей страх. И все же эти слова не были пустой фразой.

Кумиры дня, доктринеры и карьеристы, видевшие в марксизме новый род бизнеса, возможность выдвинуться и занимать посты, — все они отшумели и отошли, а держава Фридриха Энгельса, несмотря на разочарование в отдельных лицах, несмотря на кризисы, подобные краху II Интернационала, неизменно росла. И теперь за ней уже не только моральная сила, но и сила в прямом смысле этого слова — страны с большим населением, тонны угля и стали, современные научные лаборатории и ракеты. Однако самым большим достоянием этой державы по-прежнему остается моральное преимущество, ветер истории, дующий в сторону коммунизма. Вот что дороже всего, ибо эту силу нельзя организовать или купить. Она существует сама по себе, независимо от людей, и, в свою очередь, требует от них величайшей ответственности.

2

Газетное изложение речи одного американского миллионера, статья чикагского профессора, книга западно-германского специалиста по русским делам… Все трое сходятся в одном пункте — с их точки зрения моральная сила коммунизма идет на убыль по мере развития его материальной мощи. Умные глупцы, образованные невежды пишут, что любая идея портится, воплощаясь в жизнь при помощи реальных средств борьбы. Эту старую мысль часто изображают теперь как неотвратимый закон истории и общий вывод из опыта последних десятилетий. Нечто подобное встречается также у сторонников философии неделания и ненасилия.

Возражая Льву Толстому, В. Г. Короленко вложил в уста одного из своих героев следующие слова: «Сила руки не зло и не добро, а сила; зло же или добро — в ее применении. Сила руки — зло, когда она подымается для грабежа и обиды слабейшего; когда же она поднята для труда и защиты ближнего — она добро» («Сказание о Флоре»). Это, конечно, ответ, — ответ людям, считающим силу вечным источником зла, но ответ неполный. В известном смысле можно сказать, что материальные факты — электростанции, самолеты, зерно — сами по себе вне нравственной жизни и что добром или злом они становятся только в зависимости от их человеческого применения, от цели и мотивов людей, которые ими пользуются. Но в такой постановке вопроса есть элемент отделения человеческих целей от действительности, нравственной свободы от мира фактов.

На самом же деле одно переходит в другое. Добрыми намерениями вымощена дорога в ад. С другой стороны, хлеб, электрический свет, научные открытия, рабочая сила и даже сила оружия — все это не просто средства, стоящие по ту сторону добра и зла и получающие свое значение от тех или других мотивов человеческих действий. Эти реальности ощутимо входят в общественную жизнь людей в качестве полезной, вещественной основы их нравственного развития. Материальное благополучие само по себе не делает человека нравственно чище, но в годы голода и разрухи люди звереют.

Следовательно, вопрос состоит в том, при каких условиях «сила руки» действительно превращается в моральную силу, и наоборот, — когда человеческие мотивы, даже самые лучшие, обманывают нас и «применение», которое дает человек энергии, находящейся в его власти, ведет к обратному результату, то есть к победе слепых вещественных сил.

Марксизм, в отличие от других теорий, отделяющих нравственное добро от внешних фактов, основан на убеждении в том, что вещественные силы могут приобрести человеческий характер, а общественные отношения людей — утратить их грубую, вещественную форму. В этом состоит реальный идеал Маркса и Энгельса, вытекающий из научного анализа исторической миссии рабочего класса. Пар, электричество и автоматический станок-сельфактор, сказал Маркс в середине XIX века,— более опасные революционеры, чем граждане Барбес, Распайль и Бланки. В отличие от прежних социалистов, основатели Интернационала опирались в своем предвидении будущего на развитие производительных сил, которое само по себе ставит в порядок дня великий социальный переворот.

Но если иные средства обладают более убедительной моральной силой, чем самые лучшие, но бессильные цели, что же делает их в конце концов хорошими или плохими? Не только то, для чего они применяются, но и то, как они применяются, то есть форма их применения. Материальное благополучие и досуг сами по себе не развращают рабочий класс (вопреки тому, что всегда говорили и крайне правые, и слишком левые выразители буржуазного образа мысли), но материальные блага действительно могут стать источником моральной деградации, если они приобретаются без настоящей общественной борьбы и классового сплочения, посредством мелкой торговли с хозяевами и благодеяний сверху, в виде плебисцитарной политики современных экономических цезарей, то есть в форме социал-империализма. Это, конечно, так.

Пока существует старый порядок жизни, основанный на социальной несправедливости и вынужденном безволии большинства людей, все общественные завоевания, будь это в области химии или медицины, приводят к обратным результатам. Победы науки куплены ценою нравственного упадка, из всякого открытия рождается новая опасность для жизни человека на земле. И все же это не окончательный результат. Дифференцирование противоположностей среди растущей интеграции добра и зла возможно. Чтобы освободиться от своего проклятия, новые общественные силы нуждаются в новых людях. Для Маркса и Энгельса ими являются рабочие.

Как всякая истина, марксистская формула исторической миссии рабочего класса может стать пустой абстракцией, но сама по себе она вполне конкретна. Все конкретное требует не только вопроса что, то есть установления факта, и вопроса для чего, то есть определения цели, но и вопроса как. У Маркса и Энгельса нет никакой фетишизации понятия «пролетариат», попытки отвлечься от формы, в которой происходит его подъем. Мерилом подлинной глубины совершающихся перемен была для них степень исторической активности рабочего класса, подъем самодеятельности народных масс, их превращение из объекта истории в ее субъект. Вот обязательное условие, при котором «сила руки» и всякая реальная сила способна творить добро, а техника не создает моральной деградации и человек не простое средство для других, но самоцель.

По случаю недавней годовщины со дня смерти Толстого французский писатель-католик Франсуа Мориак сказал: «Толстой всегда был для меня одним из голосов моей совести. Еще в мои молодые годы он указал мне, как важно изменить человека, изменить самого себя, чтобы изменить мир». Однако людям тысячи лет указывали на источник нравственного света внутри нас — и все оставалось по-прежнему. С точки зрения марксизма можно ответить на сомнения Толстого так — не надо бояться силы, если, изменяя внешний мир, человек изменяет также самого себя, но сила не может заменить самодеятельности, общественного совершеннолетия и проистекающей из него нравственной автономии каждого человеческого существа, даже если чья-то рука подымается для благого дела. Нравственно то, что полезно для человека, полезнее же всего для человека его самобытное, самостоятельное развитие. В этом смысле Толстой более прав, чем Короленко, хотя великий старец пришел к своим широко известным односторонним выводам.

Вопрос о том, можно ли применять силу для блага общественного, Энгельс решал как революционер, а не как сторонник теории непротивления злу насилием. Другими словами, его гуманизм не был, согласно принятому у нас выражению, абстрактным. Однако не-абстрактный гуманизм также не должен быть абстрактным, иначе он превратится в буржуазную теорию насилия, разновидность ницшеанства, часто встречающуюся в наше время у анархистов и вульгарных демократов бонапартистского типа. Где же граница? Энгельс рассматривал вопрос о том, можно ли применять силу для благого дела, как революционер, но революционер, опирающийся на материалистическое понимание истории.

Общественное учение Маркса и Энгельса отвергает обычный разрыв между целесообразно направленной волей и пассивным материалом, на который она воздействует. В глазах Толстого, как и в глазах его антипода — Ницше, абстракция воли всегда (хотя и в прямо противоположном смысле) господствует над своим предметом. Разница только в том, что теория неделания стремится изменить этот предмет посредством магии самоотречения, а ницшеанство — посредством сверхчеловеческой активности. В марксизме нет этой неутолимой жажды воли, доведенной до нелепости условиями жизни последнего столетия и соответствующими нашей современности ходячими представлениями. Абстракция внешней цели снимается диалектическим пониманием самобытного развития предмета и нравственным сочувствием его автономии, если им является общественный человек.

Примером может служить решение вопроса о колониальных войнах, изложенное Энгельсом в письме к Карлу Каутскому от 12 сентября 1882 года. Кажется соблазнительным сделать счастливыми другие народы, навязав им более высокий уровень цивилизации и общественных порядков. Ведь сила применяется здесь для благого дела. На самом же деле благо, навязанное другим, переходит в свою противоположность и отравляет все отношения, создавая цепную реакцию взаимной ненависти. Только то есть подлинное счастье, что достигается благодаря собственному подъему, а не получено из рук благодетеля.

Каутский спрашивал Энгельса: что думают английские рабочие о колониальной политике? В данный момент они думают о ней то же самое, что думают буржуа, отвечал Энгельс. Они просто пользуются монополией своей страны на мировом рынке. Но как обстоит дело за пределами этих эгоистических настроений? «По моему мнению,— продолжает Энгельс,— собственно колонии, то есть земли, занятые европейским населением, Канада, Кап, Австралия, все станут самостоятельными; напротив, только подчиненные земли, занятые туземцами, Индия, Алжир, голландские, португальские, испанские владения, пролетариату придется на время перенять и как можно быстрее привести к самостоятельности. Как именно развернется этот процесс, сказать трудно. Индия, может быть, сделает революцию, даже весьма вероятно, и так как освобождающийся пролетариат не может вести колониальных войн, то с этим придется помириться, причем, разумеется, дело не обойдется без всяческого разрушения. Но подобные вещи неотделимы от всех революций. То же самое может разыграться еще и в других местах, например, в Алжире и в Египте, и для нас это было бы, несомненно, самое лучшее. У нас будет довольно работы у себя дома. Раз только реорганизована Европа и Северная Америка, это даст такую колоссальную силу и такой пример, что полуцивилизованные страны сами собой потянутся за нами; об этом позаботятся одни уже экономические потребности. Какие социальные и политические фазы придется тогда проделать этим странам, пока они дойдут тоже до социалистической организации, об этом, я думаю, мы могли бы выставить лишь довольно праздные гипотезы. Одно лишь несомненно: победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать никакого осчастливления, не подрывая этим своей собственной победы. Разумеется, этим не исключаются никоим образом оборонительные войны различного рода» (35, 297—298).

Было бы странно требовать, чтобы слова Энгельса, сказанные без малого сто лет назад, в точности оправдались на практике. История народов оказалась более сложной, и все же главное содержание его ответа Каутскому, и политическое и нравственное, осталось верным.

3

Опубликованные недавно парижским издательством «Editions sociales» три тома переписки Энгельса с Полем и Лаурой Лафарг содержат новые образцы марксистской этики и эстетики1. Временный успех генерала Буланже, этой карикатуры на Луи Бонапарта, который, в свою очередь, был дешевым изданием Наполеона I, вызывает у Энгельса горькие слова о припадках бонапартистской лихорадки во Франции. Ему причиняет боль легковерие масс, увидевших в этом казарменном божке спасителя. Зато с каким торжеством повествует Энгельс о переменах в духовном облике австрийских и немецких рабочих, участников социалистической борьбы! Какое громадное впечатление произвел на него тот факт, что в Берлине возник первый рабочий театр! Пролетарская публика не осталась без влияния на репертуар и актерское исполнение, так что старая мелкобуржуазная атмосфера, царившая на немецкой сцене, отступила перед этим праздником новой человечности (39, 104).

Еще в молодые годы Маркс и Энгельс подвергли убийственной и веселой критике филантропический роман Эжена Сю «Парижские тайны». Главным предметом их иронии было убеждение французского писателя в том, что народные массы заслуживают сочувствия, но всегда нуждаются в благодетеле сверху, всегда останутся подопечными. Эта старая мысль лежала в основе всей литературной механики «Парижский тайн» и вызывала, разумеется, полное неодобрение со стороны основателей марксизма.

Весьма вероятно, что по той же причине Энгельс отказывался видеть в Золя наследника классических традиций французского реализма и поддерживал Лафарга в его полемике против автора «Ругон-Маккаров». В своем изображении рабочего Золя утрировал черты пассивности и почти животной апатии, переходящей в дикий анархический бунт. Единственным выходом из этого противоречия казались медленные реформы сверху, что не могло, конечно, нравиться Энгельсу. Он предпочитал Бальзака, который, вопреки своим реакционным взглядам, умел видеть моральное превосходство борцов революции.

Это не значит, что Энгельс мечтал о быстром развитии революционной обстановки во Франции конца прошлого века. Скорее наоборот. Последовательная революционность его позиции состояла не в субъективном стремлении ускорить наступление кризиса и вытекающих из него решительных действий, а в том, что каждое завоевание рабочего класса, даже самое небольшое, было для него существенно только на фоне неуклонного роста классового сплочения и революционной сознательности масс, их способности перегореть в огне борьбы, возвыситься до понимания общих целей исторического процесса.

В известном письме к Маргарет Гаркнесс Энгельс заметил, что изображение рабочих в виде пассивной массы является недостатком реализма ее повести «Городская девушка». И он ссылается при этом на собственный пятидесятилетний опыт участия в борьбе рабочего класса, опровергающий этот предрассудок. Не та ли причина заставила его с некоторой иронией отзываться о так называемом тенденциозном романе, хотя определенное выражение политических и философских взглядов присуще, с его точки зрения, всем великим писателям мира? Истинный реализм, как и действительная нравственность, не допускает навязывания другим своих благодеяний, готовых выводов. Такова в самом глубоком ее существе мысль Энгельса. Нельзя вести читателя на помочах, нельзя теснить его даже во имя самой гуманной цели. Прочнее всего входит в умы и чувства людей то, что добывается своим путем. Самодеятельность, собственная инициатива есть начало жизни — она создает чудеса искусства, делает человека восприимчивым к прекрасному, она превращает простую пользу в добро.

4

В этом смысле Маркс писал еще в «Нищете философии», произведении 40-х годов, что люди сами являются творцами и авторами их собственной драмы. Правда, до некоторой степени им всегда приходится играть заранее определенную роль, поскольку новые поколения обусловлены тем, что уже сделано до них, то есть связаны историческими условиями. Но при этом актер может стать выше автора, и в таком случае он сам автор, иногда же авторы собственной драмы опускаются до уровня простых исполнителей.

Это самое трагическое и самое смешное из того, что может выпасть на долю человека. Вопрос заключается в том, что преобладает во всяком тождестве актера и автора исторической драмы — работают ли на него даже те материальные силы, которые враждебны ему, или, наоборот, он сам становится картой в чужой игре? Моральная сторона истории часто выступает в виде «иронии событий». Этой формулой Гегеля охотно пользуется Энгельс.

По всей вероятности, именно он подсказал Марксу его обращение к известной мысли великого немецкого философа: всемирно-исторические события и личности являются обычно дважды. Первый раз как трагедия, прибавляет автор «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», второй раз как фарс. В письме к Марксу от 3 декабря 1851 года Энгельс говорит: «История Франции вступила в стадию совершеннейшего комизма. Что может быть смешнее, чем эта пародия на 18 брюмера, устроенная в мирное время при помощи недовольных солдат самым ничтожным человеком в мире и не встретившая, насколько можно пока судить, никакого сопротивления. А как ловко были пойманы все эти старые ослы!» (27, 339).

И не удивительно — парламентские ослы, сторонники буржуазного «порядка» во что бы то ни стало, сами пошли на поклон к солдатчине, сами подготовили торжество всякой черни из бонапартистского «Общества 10 декабря», этого предшественника «фашио» Муссолини и «штурмовых отрядов» Гитлера. «Хоть целый год промучайся, не выдумаешь комедии лучше этой» (27, 340). В письме Энгельса встречаются дословные совпадения с написанным в 1852 году памфлетом Маркса о бонапартистском перевороте во Франции.

Кто продает свое первородство за чечевичную похлебку, будет наказан. Обратное действие наших поступков возникает с естественным автоматизмом законов природы. Оно доказывает также, что связь причин и следствий в общественном развитии не стоит по ту сторону добра и зла, разума и бессмыслицы. Ирония объективных фактов всегда проявляется там, где правящее меньшинство, желая всех благ прогресса и независимости от произвола для себя, боится распространения их на остальное общество. Чтобы сохранить свое исключительное положение и удержать массы людей в состоянии несовершеннолетия, ему нужен верный слуга. Однако слуга становится господином — это закон вещей. Так из всякой демократии для немногих, из всякого ограничения ее рождается единовластие, тирания, господство личности, поднимающей против избранных недовольство толпы и разжигающей ее темные инстинкты. Болтуны буржуазной демократии готовы призвать для охраны своих привилегий политических проходимцев и черносотенцев или, по крайней мере, готовы терпеть их в качестве противоядия от красной опасности. А те поступают с этой чистой публикой как лакей, ставящий свой сапог на белую манишку господина. И можете жаловаться!

Таково марксистское объяснение подобных фактов вместо ходячих буржуазных пошлостей на счет массового человека как основы всякого деспотизма. «Массовый человек» может быть движущей силой высокого демократического подъема, источником всего великого в искусстве и поэзии, он может быть и частицей толпы, бегущей за колесницей цезаря с кликами энтузиазма. Но если искать эпицентр этого социального сдвига, его скорее можно найти в сенате, среди людей, озабоченных сохранением своей исключительности, разъединенных этим низменным общим интересом и потому не знающих никакого средства против фатально растущего культа императорской власти, тогда как народ, ненавидящий их, находит темный выход для своей социальной энергии в обожании личности цезаря и с чувством злорадства, не лишенного исторических оправданий, рукоплещет его жестокой игре, его торжеству над аристократией. Удивительный факт полного бессилия целого общества перед лицом самодержавной воли объясняется именно грехопадением «элит».

По поводу политической аферы генерала Буланже Энгельс писал Лафаргу 25 марта 1889 года: «У французов бывают время от времени бонапартистские увлечения, и теперешнее увлечение еще более постыдно, чем предыдущее. Им придется испытать последствия своих собственных поступков, это закон истории, и они испытают это, вероятно, в столетнюю годовщину своей великой революции. Вот она, ирония истории! Какое прекрасное зрелище, на которое приглашают весь мир,— видеть, как Франция празднует юбилей революции, преклоняя колени перед этим авантюристом!» (37, 140).

В таких сравнениях заложено нечто большее, чем литературный образ,— в них сверкает своим мрачным внутренним блеском диалектическая природа истории. «Это превращение в свою противоположность, это достижение в конечном счете такого пункта, который полярно противоположен исходному, составляет естественно неизбежную судьбу всех исторических движений, участники которых имеют смутное представление о причинах и условиях их существования и поэтому ставят перед ними чисто иллюзорные цели. «Ирония истории» неумолимо вносит здесь свои поправки» (22, 21—22).

Закон перехода в противоположность распространяется не только на людей, питающих ложные иллюзии вследствие того, что видеть истину и верно рассчитывать свои поступки мешают им узкие классовые интересы. Конечно, всякая монополия и всякое несправедливое преимущество, общественное, личное или национальное, накладывают печать ограниченности и слепоты на тех, кто может сказать о себе — beati possidentes, блаженны имущие. Но односторонним преимуществом является также самое благородное возвышение более развитой части общества над темной массой, особенно если оно превращается в сознательно культивируемый, субъективный авангардизм передовых людей, берущих на себя заботу о малых сих. Не было еще случая в истории, чтобы такая исключительность, несмотря на все чудеса культурного и нравственного подъема, которые она в известных пределах может создать, не окончилась печальным кризисом. Энгельс ссылается, между прочим, на эпоху Возрождения. «В своей работе о Томасе Море Карл Каутский показал, каким образом первая форма буржуазного просвещения, «гуманизм» XV и XVI веков, в своем дальнейшем развитии превратилась в католический иезуитизм» (22, 21).

«Смутное представление» о своей исторической роли и подчинение своей деятельности «иллюзорным целям» часто встречаются у людей, представляющих самые прогрессивные исторические движения. Закон превращения в свою противоположность действует и здесь. Впрочем, с точки зрения марксизма в таких положениях содержится не только пример для поучительных выводов. Как не зависит от нашей воли принадлежность к определенному общественному классу, так не являются делом свободного выбора и те условия, в которых происходит возвышение людей над их классовой ограниченностью и борьба против нее. Свобода предполагает эти условия.

Подобно тому как враги исторического движения до некоторой степени сами чувствительны к прогрессу и даже способны присвоить себе его результаты (разумеется, в определенной классовой форме), люди, стоящие на стороне народа, также не могут остаться без влияния тех сил и условий, против которых они борются. Вот почему здесь каждая объективная ситуация насыщена до краев трагическим содержанием, и невозможность благоприятного исхода часто уже не является следствием ничтожества самих людей, героев этой трагедии, хотя они все-таки люди, а не боги, иначе, по верному замечанию Аристотеля, мы не могли бы им сочувствовать.

В письме к Вере Засулич от 23 апреля 1885 года Энгельс допускает, что героические иллюзии могли придавать силу воли русским революционерам-народовольцам, но в конце концов поток реальных фактов все равно привел бы их к жестокому разочарованию. «Люди, хвалившиеся тем, что сделали революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что делали,— что сделанная революция совсем непохожа на ту, которую они хотели сделать. Это то, что Гегель называл иронией истории, той иронией, которой избежали немногие исторические деятели» (36, 263).

Своих собственных сторонников основатели марксистской партии всегда удерживали от таких попыток навязывания истории своей воли, что неизбежно ведет к обратным результатам, то есть делает человека пассивным исполнителем в пьесе, написанной другим автором, делает его работником на чужом поле.

5

Таким образом, философия истории Маркса и Энгельса выходит за пределы абстрактной формальной целесообразности, определяющей поведение «политического животного» в рамках старой классовой цивилизации. Несколько тысяч лет складывались его обычные представления, согласно которым пути народов зависят от доброй или злой воли существующего правительства и его противников. Эти иллюзии имеют силу народного предрассудка и кажутся иногда столь же очевидными, как движение Солнца вокруг Земли. «Однако ж прав упрямый Галилей».

Каждый человек, изучавший марксистскую литературу (и еще не забывший ее), знает, что она исходит из противоположного взгляда. История общества имеет свое самостоятельное движение, свою объективную логику. Участие в ней человеческой воли не только, вообще говоря, зависит от необходимых исторических условий, но и в более конкретном смысле, как действие, направленное к цели, может иметь успех лишь в соответствии с этим общим ходом вещей. Оно должно быть подготовлено им, подсказано самой обстановкой. Историческая необходимость содержит не только закономерную связь причин и следствий. Она несет в себе то, что особенно важно для человека, — отношение нормы, направляющей его целесообразное мышление.

При таком взгляде на царство целей совершенно естественно, что внимание Энгельса всегда привлекал вопрос о своевременности революционного действия, вопрос не только практический. Ибо теория, согласно которой поступки людей независимо от их желания входят в органическую цепь материальных фактов, встречает наибольшую трудность именно в пунктах входа и выхода субъективного действующего начала, которое не растворяется до конца в естественно-историческом процессе развития, сознавая себя свободным, страдающим и способным к борьбе.

Лишь немногие исторические деятели, писал Энгельс, избежали иронии истории. Почему же она так придирчива к своим любимцам? Потому что активные деятели общественного движения ближе всего к самостоятельной логике вещей и легче всего преступают ее заветную грань вследствие собственной слепоты или по другим причинам, лишающим их возможности действовать в соответствии с тем, что они знают. «Нет ничего тяжелее бесполезного знания»,— говорит прорицатель в трагедии Софокла.

«При этом становятся, конечно, жертвой той диалектики, которая вопреки Дюрингу «объективно присуща самим вещам»,— читаем мы в одном из писем Энгельса (35, 359). Быть жертвой объективной диалектики вещей или ее сознательным выражением — таков выбор, стоящий перед всяким историческим деятелем, особенно перед всяким революционером, ибо его задачей является решительное изменение мира, а при этом легче всего запутаться в абстрактном представлении о том, что историю делают, делают при помощи простого напряжения воли и целесообразно рассчитанных средств. То обстоятельство, что этот выбор не всегда одинаково свободен, только углубляет драматизм стихийной диалектики вещей, не отменяя его, и «бесполезное знание» превращает дидактическую моральную сказку в более трагический сюжет.

Законы истории существуют для всех, но, как судьба в арабских сказках средневековья, они скорее всего настигают того, кто стремится от них убежать. Внутренний смысл этой сказочной ситуации понятен — всякая закономерность наиболее фатальным способом осуществляется там, где ее условия нарушены. Питание, например, есть необходимый процесс, и это доказано существованием голодной смерти. Однако необходимые процессы не всегда однозначны, в них также бывают внутренние различия — дифференциалы путей. Не каждый день потребность в пище ведет организм к смертельному исходу, но чем больше мы, по доброй воле или по не зависящим от нас причинам, нарушаем нормальные функции жизни, тем скорее необходимый закон переходит в неотвратимое возмездие, «судьбу».

В известном смысле можно нарушить и законы истории. Над этой проблемой немало трудилось христианское богословие, имея в виду ответственность божественной воли за поступки людей в юдоли града земного. Если бог создал человека со всеми его слабостями, за что он его карает? Пришлось допустить небольшую свободу воли, возможность выбора. Не углубляясь в различные оттенки решения этого вопроса на почве религии, вернемся к нашему грешному материализму. Отклонения от внутренней идеальной линии исторического развития возможны, но каждое такое отклонение ведет к тому, что необходимость доказывает свое присутствие еще более властно, доказывает его обратной реакцией массы возбужденных неосторожным вмешательством обстоятельств, и дальнейший процесс принимает фатальный характер.

Отсюда следует не покорность судьбе, а соблюдение известной нормы, присущей данному положению вещей, чтобы развитие объективной ситуации совершалось с определенным преимуществом для субъекта, обладающего более высоким общественным сознанием. Из всех примеров анализа этого вопроса в произведениях и письмах Энгельса следует также, что понятие необходимости лишено у него той отрешенности, которая характерна для буржуазной социологии — присно и днесь. Это понятие включает в себя идеальный момент. Не имея ничего общего с промыслом божиим, ведущим человечество в рай путем наград и наказаний, оно отличается также от современных представлений о роковой необходимости в духе Ницше и буржуазного атеизма.

Мы уже говорили о том, что для Энгельса история не совершается по ту сторону добра и зла. Объективная диалектика вещей имеет свою идеальную линию, свою историческую норму. Где же, в каком направлении искать эти критерии? Они ближе всего могут быть найдены в положении основной массы людей на лестнице социального развития. Многочисленные примеры иронии истории, приведенные Энгельсом, свидетельствуют не только о том, что люди, вообще говоря, бывают обмануты в своих расчетах. Они свидетельствуют о том, что падение этих расчетов вытекает из их ничтожества, как в смысле непонимания обстановки, так и особенно в смысле нравственного пустоутробия, классовой узости, которая мешает заинтересованным людям верно рассчитывать свои шаги. Черты омертвления и упадка являются неизбежной карой за всякие успехи, основанные на порабощении других, на подлом не полноправии — личном, общественном, национальном. Не может быть свободным народ, угнетающий другие народы или хотя бы стесняющий их свободное развитие. Не менее тяжкое ярмо накладывают на себя те классы и партии, которые основывают свое господство на социальной несправедливости. Проклятие Немезиды преследует по пятам всякое предательство общественных интересов, всякое отступничество от благородных целей, всякое проявление исторической низости и слепоты. Можно не соглашаться с этой моральной основой исторического материализма Маркса и Энгельса, но трудно ее не заметить.

Поскольку люди являются наследниками тех условий, которые возникли в результате деятельности их предшественников, история всегда бывает отчасти аналитической драмой, развязывающей узлы, завязанные еще до начала первого акта. Поэтому понятие «нормального» в историческом смысле относительно, ибо сами условия задачи уже далеки от свободной идеальности. Но в рамках сложившегося потока реальных фактов возможны более или менее нормальные вступления субъективного действующего начала в независимую от нас объективную цепь вещей, возможны и карикатуры на общественную активность, ведущие за собой новые зигзаги истории и дальнейшую «игру на понижение». Возможен, наконец, выбор путей, не всегда одинаково доступный и близкий, но все же реальный.

Если выбор сделан неправильно — разумеется, в относительном, историческом смысле слова — этот факт всегда содержит в себе долю плохого расчета и неизбежную примесь или, по крайней мере, угрозу нравственного падения. Конечно, пропорции и последовательность этих болезней человеческой воли бывают различны. Бывает, например, непонимание обстановки, вытекающее из своекорыстных интересов, ослепляющих самые расчетливые умы. Слуги реакции не дураки, но к чему привела Германию политика Гитлера? Бывает и так, что общественные гадости рождаются из постепенного развития ошибок, непонимания односторонне развитой целесообразности. Террор французской революции был оправдан, пока ее завоеваниям угрожали войска монархической коалиции. Он стал не нужен и превратился в бессмысленное выражение паники и утопической веры в насилие, когда непосредственная военная опасность миновала. А если взглянуть на эту эпоху с внутренней стороны, познакомившись с воспоминаниями современников и документами — чего-чего только не было!

Итак, известная поговорка — «благими намерениями вымощена дорога в ад» — требует уточнения. Конечно, дорога в ад вымощена не благими, а злыми намерениями, но злые намерения могут иметь двоякое происхождение. Они могут корениться в самих себе, если таков их грязный источник, но могут возникнуть также из постепенного превращения в свою противоположность самых лучших намерений, если они вступают в полосу распада с объективной логикой развития. Мы уже знаем, что последняя содержит в себе не только отрешенную от всякого нравственного смысла цепь причин и следствий, но и внутреннюю норму, родственную нашему сознанию и близкую ему. Ничего удивительного в наших поисках смысла исторической жизни (вплоть до недовольства ее мнимой бессмыслицей) нет, ибо сами эти идеальные требования выросли не на чужой земле. Они свидетельствуют о том, что бесконечное развитие материальной природы и растущее в ходе истории уплотнение общественной материи достигли в людях данной эпохи определенной ступени бытия для себя, самосознания, субъективности.

Однако вернемся к вопросу о вступлении субъективного начала в органическую цепь обстоятельств и связанных с ним понятий свободы и судьбы. Тот факт, что революционная мысль, стоящая на стороне народа, является выражением «благих намерений», поднимает ее над уровнем господствующей классовой идеологии. Никогда Энгельсу не приходило в голову судить о героических иллюзиях людей, вступающих в единоборство с вековым порядком жизни без верного понимания реальной обстановки, с мещанской точки зрения.

Но как избежать превращения этих благих намерений в их полную противоположность, невольного возвращения на старую стезю в результате чрезмерности стихийного развития самих намерений? Вопрос политический и вместе с тем нравственный. На развилке путей между свободной необходимостью, основанной на внутренней норме объективного развития, и судьбой, то есть фатальным развязыванием узлов, запутанных человеческим произволом, стоит самосознание, теория, революционная общественная наука.

Отсюда в письмах Энгельса к вождям рабочих партий настойчивое подчеркивание нежелательности форсирования событий за счет их органического нарастания. Поскольку в партиях II Интернационала идея естественно-исторического развития приняла односторонний характер, мы привыкли относиться к этой идее с некоторой осторожностью, боясь, чтобы из нее не выросло оправдание оппортунизма и пассивной созерцательности. Невольно приходят на ум теории Брентано, Струве, Зомбарта и других создателей либерально-буржуазного учения о классовой борьбе без ее революционного содержания, имена социал-реформистов, применявших терминологию марксизма и отдельные выражения его основателей, чтобы оправдать свое приспособление к буржуазной рутине.

Но как ни справедлива боязнь оппортунизма, боязнь бездействия, она также, при малейшей односторонности, может вести к ошибкам века,— распространенной иллюзии, согласно которой история является внешним материалом для целесообразного действия. Было бы, конечно, полной утратой завоеваний марксизма вернуться к обывательской вере в то, что пути истории зависят от силы правительств, даже революционных. Из того факта, что в решающий момент «сила руки» является практической необходимостью, вовсе не следует, что любой прогрессивный генерал может ввести социализм в отсталой стране, почти лишенной промышленного пролетариата. Во всяком случае, значение объективной связи вещей и ее закономерных ступеней — не историческая перспектива, открывающаяся с ученой кафедры, а практическая основа марксистской тактики. Ложные выводы Брентано, Струве, Зомбарта и всей плеяды оппортунистов II Интернационала не отменяют системы фактов, верно понятых теорией исторического материализма.

Письма Энгельса о тактике являются конкретным применением этой теории. Она незримо присутствует в каждом его критическом замечании. Одним из главных направлений этой критики была борьба с наследием лассальянства у немецких социалистов конца прошлого века. Поскольку в те времена во всей поднебесной буржуазного общества господствовал принцип невмешательства государства в стихийное развитие экономики, либеральная печать поднимала шум по поводу каждого шага государственной власти, направленного к установлению контроля над промышленностью и рынком, называя его социализмом. Таким образом, социализм, особенно в Пруссии, отождествлялся с казарменным порядком общественной жизни, засильем чиновников и всяким непроизводительным ростом политической надстройки вообще. С этой точки зрения, по словам Энгельса, каждая ротная швальня является образцом социализма. Он вспоминает также, что при последнем прусском короле, сохранившем манеры «просвещенного деспотизма»,— Фридрихе-Вильгельме III — один мудрец предложил произвести национализацию домов терпимости.

Политическая софистика прусского социализма часто действует в пользу буржуазного общества и сейчас. Существовали, например, такие виды мнимого социализма, как «новый порядок» Гитлера, который сегодня служит буржуазной пропаганде для доказательства «тоталитарности» социализма вообще. Однако в те времена, когда Энгельс писал свои письма о тактике, многие немецкие социал-демократы не без влияния Лассаля принимали подобную постановку вопроса всерьез, так что в их головах социализм действительно представлялся серией государственных мероприятий сверху. Читатель, вероятно, знает, что такое представление привело самого Лассаля к своего рода «тори-чартизму» и компромиссу с Бисмарком.

Вот почему Энгельс писал Эдуарду Бернштейну 12 марта 1881 года: «Это чисто корыстная, манчестерски-буржуазная фальсификация называть «социализмом» всякое вмешательство государства в свободную конкуренцию — покровительственные пошлины, гильдии, табачную монополию, огосударствление отдельных отраслей промышленности, Seehandlung, королевский фарфоровый завод. Мы должны подвергать это критике, а не принимать на веру. Если же мы сделаем последнее и построим на этом теоретическую систему, то она рухнет вместе со своими предпосылками, рухнет при простом доказательстве, что этот мнимый социализм является всего лишь феодальной реакцией, с одной стороны, и предлогом для выкачивания денег — с другой, а его косвенная цель — превратить возможно большее число пролетариев в зависимых от государства чиновников и пенсионеров и организовать наряду с дисциплинированной армией солдат и чиновников такую же армию рабочих. Принудительные выборы под наблюдением назначенного государством начальства вместо фабричных надсмотрщиков — хорош социализм! Но к этому придешь, если поверишь буржуазии в том, чему она сама не верит, а только прикидывается, что верит: будто государство— это социализм!» (35, 140).

Отсюда вовсе не следует, что социалистическое общество может возникнуть без государства диктатуры пролетариата и его политики в области хозяйства. Энгельс отвергает лишь политический софизм, присущий буржуазному кругозору, часто встречающийся также у социал-реформистов и ренегатов марксизма, будто всякое вмешательство государства в экономику и общественную жизнь (так называемый теперь этатизм) означает введение социалистических форм, а потому и всякое отвращение к мертвой казенщине направлено против социализма. Это совсем не так. Чрезмерное развитие политической надстройки и вера в ее всемогущество с таким же успехом могут быть гальванизацией феодальных и азиатских чиновничьих форм. Все зависит от реального содержания экономической жизни, общественного быта и государственной власти. Всякая антитеза между стихийным развитием общества и политической волей имеет смысл только в этих конкретных рамках.

Так же точно отвергает Энгельс и свойственный лассальянству идеализм силы в применении к революционному перевороту. Предметом его насмешливой критики являются те же верхушечные комбинации, оторванные от действительного развития объективной обстановки и массового движения, та же вера в абстрактную силу политического действия. В конце концов даже понятие революции можно понизить до уровня ходячих представлений о политике, присущих старому правящему меньшинству, которое в своих правительственных креслах всегда плетет тайный заговор против народа.

С этой точки зрения Энгельс осмеивал обычное для последователей Лассаля представление о революционной ситуации как абстрактной противоположности между социалистическим авангардом и «единой реакционной массой», объединяющей все непролетарские классы и все официальные партии. Это значило бы, по словам Энгельса, что революция начинается прямо с ее последнего, пятого акта. В действительности исходным пунктом революционных событий является объединение подавляющего большинства, включая официальные партии, против общего зла, воплощенного в правительстве, и лишь по мере дальнейшей дискредитации всех промежуточных политических сил возникает «решительное деление» и открывается путь к власти для социалистов (35, 318—319, 325). Это не значит, конечно, что схема, изложенная Энгельсом, обязательна для каждого исторического стечения обстоятельств, но одно несомненно — без объективного самораскрытия необходимости революционного переворота, получившего свое отражение в политическом кризисе других классовых партий и в соответствующем сдвиге всего общественного сознания, «пятый акт» был бы не социальной революцией, а кровавой авантюрой.

То, что всегда останется верным при любом своеобразии так или иначе сложившихся фактов, есть зависимость субъективного делания от органически растущих условий революционной ситуации. Активность политической воли может способствовать развитию этого кризиса, если она извлекает из данных условий возможный максимум, не нарушая их внутренней логики, даже смещенной своеобразием исторической обстановки.

Слово тоже есть дело, поэтому переоценивать возможности пропаганды — то же самое, что ставить формальную целесообразность наших действий выше истории, то есть рассматривать влияние слов на умы людей с внешней и формальной точки зрения. Истина не поддается простому внушению, или, как теперь говорят, манипуляции чужим сознанием. При отвлеченном и, можно сказать, идеалистическом представлении о целесообразности пропаганды, когда мерой становится количество произносимых слов, любая истина, самая святая и достоверная, может превратиться в свою противоположность, вызывая скорее отталкивание, чем убеждение. Люди воспринимают лишь то, что открывается им из самих фактов жизни, реальной действительности, и надолго обмануть их нельзя, да и самый обман возникает на основе недостаточного развития объективной логики вещей или временного «захлестывания» политической ясности потоком иллюзий, также растущих из объективного поворота жизни.

Во время закона против социалистов, изданного правительством Бисмарка, Энгельс предсказывал: «В Германии многие (разительный пример — Фирек, который совсем было приуныл из-за того, что легальная пропаганда невозможна) придают слишком большое значение открытой пропаганде и недооценивают действительную движущую силу исторических событий. Только опыт может тут поправить дело. Успехи, которые мы теперь не можем использовать, из-за этого далеко еще не потеряны для нас. Только сами события могут расшевелить равнодушные и пассивные народные массы, и если эти разбуженные массы при нынешних обстоятельствах все еще сбиты с толку, то тем более мощно подействует в свое время освободительное слово, тем разительнее будет влияние на государство и буржуазию, когда 600000 голосов внезапно утроятся, когда не только Саксония, но и все крупные города и промышленные районы станут нашими и сельские рабочие окажутся в таком положении, что станут доступны нашему идейному влиянию» (35, 180).

Эта связь между «движущей силой исторических событий» и развитием народного самосознания предполагает умение ждать в периоды замедленного, подпочвенного развития общественного кризиса, требующие выдержки, даже стоицизма. Вера в неизбежность поворота — не последний по своему значению вывод из материалистического понимания диалектики необходимости и свободы. «Придет время, когда снова повеет другим ветром» (35, 181). Умение пользоваться реакционными периодами для плодотворной революционной работы, хотя бы только в области теоретической борьбы, пока других возможностей нет, гораздо выше мнимой деятельности, представляющей лишь особый способ «годить», по выражению Щедрина.

С этой точки зрения Энгельс замечает даже в одном из писем последнего периода, что неплохо иногда быть в меньшинстве, во всяком случае — лучше, чем иметь за собой большинство, не обладающее внутренней сплоченностью и возникающее в результате аморфной ситуации. Если запас «ветра» не растрачен, внешние успехи придут.

Гораздо хуже то положение, когда революционной партии приходится взять на себя ответственность в незрелых обстоятельствах, при отсутствии достаточной подготовки. Это положение всегда беспокоило Энгельса. В одном письме к Бебелю, относящемуся к 1891 году, он оправдывает необходимость выдержки тем, что для овладения средствами производства нужны технически подготовленные люди и притом в большом количестве, а таких людей у германской социал-демократии нет. Незначительный процент так называемой образованной публики до известного времени был даже достоинством рабочей партии. Но при растущем влиянии этой партии положение меняется. «В настоящее время мы достаточно сильны, чтобы быть в состоянии принять и переварить любое количество образованного мусора». И Энгельс допускает, что недалеко то время, когда в ряды партии вольется много молодых специалистов в области техники и медицины, судебного дела и народного просвещения. Это значительно облегчило бы налаживание управления государством после взятия власти.

«Но если в результате войны мы придем к власти раньше, чем будем подготовлены к этому, то технические специалисты окажутся нашими принципиальными противниками и будут обманывать и предавать нас везде, где только могут; нам придется прибегать к устрашению их, и все-таки они будут нас надувать. Так, в меньшем масштабе, всегда было с французскими революционерами: они вынуждены были даже в обычном управлении предоставлять второстепенные, но связанные с непосредственной практической деятельностью посты, прежним реакционерам, а те всячески мешали и все тормозили. Поэтому я надеюсь и желаю, чтобы наше великолепное уверенное развитие, спокойно совершающееся с неотвратимостью естественного процесса, продолжало идти своим обычным путем» (38, 163—164).

Та же опасность преждевременного взятия власти, нарушающего «естественный процесс», пугала Энгельса, когда он думал о ближайшем будущем французских социалистов. Опасно было слишком рано расстрелять свой порох, не дав правящим партиям буржуазного государства запутаться и окончательно дискредитировать себя. Еще опаснее была неподготовленность социалистических лидеров, которая выражалась прежде всего в недостатке прочной теоретической традиции марксизма. «Совершенно ясно, что дело все ближе подходит к тому моменту, когда наши люди во Франции станут единственно возможными руководителями государства. Только пусть бы это не наступило слишком скоро; наши люди во Франции далеко еще не созрели для власти. Обстоятельства, однако, теперь таковы, что абсолютно нельзя предвидеть, какие промежуточные ступени заполнят этот промежуточный период» (38, 480).

Трудно сомневаться в справедливости каждого слова, сказанного Энгельсом. Кому же другому было вернее судить о подготовленности французских социалистов к их будущей роли руководителей государства? Страшное эхо, которым могла бы ответить «диалектика вещей» на всякое неосновательное вторжение в ее права, пугало Энгельса. И все же, читая его письмо в наши дни, мы видим, что спокойную веру в «неотвратимость естественного процесса», которая после смерти основателей марксизма стала единственным догматом влиятельных реформистских лидеров, история также не оставила без своей трагикомической усмешки. Ведь крупная буржуазия и сейчас держит бразды правления во Франции. Как видно, к фатальным последствиям приводит не только несвоевременное действие, но и своевременное бездействие. Исторических деятелей несет в определенную сторону, по выражению Ленина. Необходимое легко переходит в излишнее. Здесь есть полоса «ничейной земли» между свободой и необходимостью, где сам человеческий разум, сама сознательность его способны перейти в слепоту. И может быть, все обратные крайности, возникшие на почве отрицания реформизма, от детской болезни «левизны» до более мрачных явлений, выросших из нее, были только противоположным уродством, которым история освобождения человечества ответила на размеренный шаг социалистических армий во времена belle epoque, «прекрасной эпохи» сытой буржуазной Европы.

Что же все это означает? Демоническое коварство чародейки-истории, ее иррациональный ход? Невозможность объективной меры, которой определяется своевременность наших действий, способных менять историческую обстановку без роковых нарушений естественного процесса?

Нет, разумеется, объективная норма существует, если история это не сказка, рассказанная идиотом. Но в нашем сознательном стремлении к этой норме или мере вещей также должна быть своя мера. Все объективные измерения, которые человеческий ум устанавливает в самих вещах, легко превращаются в нечто одностороннее — мертвую абстракцию, то есть ложь. Вот нормальный вывод из относительности этих норм.

6

Еще не изобретен термометр, способный с точностью показывать историческое время. «Творить мировую историю,— писал Маркс Кугельману 17 апреля 1871 года,— было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо-благоприятных шансов» (33, 175). С известной точки зрения можно сказать, что каждый революционный порыв начинается слишком рано и заходит слишком далеко, нарушая таким образом расписание истории. По-видимому, это единственный способ для революции совершиться вовремя.

То же самое относится к истории социалистических идей. Мысль человеческая устремлялась к идеалу непосредственно-общественного порядка, исключающего борьбу эгоистических интересов, еще во времена Платона и Ямбула, когда для такого строя не было никаких реальных условий. С другой стороны, все подобные предвосхищения будущего, так же как народные движения, совершавшиеся под властью утопических иллюзий, оставили после себя неизгладимый след и безусловные достижения, хотя, быть может, не отвечающие тем фантастическим целям, которые виделись их участникам.

История зло пошутила над Платоном, когда в ответ на его советы он был, согласно преданию, брошен на рынок рабов сиракузским тираном Дионисием. Но идея Платона, как историческая сила, в последнем счете оказалась сильнее больших и малых тиранов его времени, войдя в качестве необходимого элемента в духовную атмосферу всех социально-религиозных движений поздней античности. Так в новое время прочные буржуазные свободы были завоеваны только благодаря несвоевременным и крайним движениям революционных партий от кальвинистов XVII века до «бешеных» французской революции.

Другими словами, несвоевременное в истории революционных событий является с известной точки зрения очень своевременным, и завоевания самые реальные выступают сначала в ореоле героических иллюзий так называемой революционной романтики. Можно даже сказать, что чем более незрелой является историческая обстановка, тем дальше забегает вперед мысль участников растущего в этих рамках общественного движения. А разве это не влечет за собой жестокой мести истории, падающей равно на виноватых и невинных?

Какая ирония судьбы для честных якобинцев — стремиться к уравнительной республике в духе Спарты и проложить дорогу культу императора! Как посмеялся действительный ход вещей над религией Разума, превращенной в официальный культ осенью 1793 года, когда на исходе французской революции стихийное развитие рынка смело все эти иллюзии и общество вернулось к старой вере в то, что не просвещение, а темная сила страстей делает историю, не слезы милосердия, а кровь поливает ее молодые побеги, что слово римского первосвященника так же непогрешимо в XIX столетии, как в средние века. Одним словом, сама французская революция, которую принято считать классической в своем роде, произошла несвоевременно! Странный вывод, но как объяснить иначе тот факт, что она привела в конце концов к реставрации Бурбонов?

Из этого тождества своевременности и несвоевременности следует, как всегда в подобных случаях, что возможны разные формы слияния этих противоположностей. Одной из подобных форм является намеченный Энгельсом тип спокойного, «естественного» развития обстановки со всеми вытекающими из него положительными и отрицательными (как мы это знаем теперь) последствиями. Другую форму можно постоянно наблюдать в прежней истории, когда отсталости всех общественных условий столь же «естественно» отвечает стихийный характер революционного движения, забегающего далеко вперед. На фоне общей неравномерности исторических процессов такое положение возможно даже для революционных деятелей, отчетливо сознающих двусмысленную роль, которую им приходится играть, когда обстоятельства возлагают на них бремя власти или, по крайней мере, обязанность бороться за ее достижение при недостаточных шансах на успех.

Не будет большого греха, если я позволю себе сделать здесь одно незначительное отступление. Быть может, оно приведет нас к пониманию сути дела. В 1930 году в московском Институте К. Маркса и Ф. Энгельса происходила дискуссия о тактике основателей марксизма во время революции 1848—1849 годов. Известно, что Маркс и Энгельс вступили в бой под знаменем общей демократии, далеким от конечных целей Союза коммунистов. Их тактика состояла в том, чтобы постоянно подталкивать революцию вперед, беспощадно критикуя те общественные силы, которые останавливаются на половине пути. Обращаясь к опыту французской революции 1789—1793 годов, они рассчитывали на то, что постепенное обострение классовой борьбы приведет к переходу власти от одной партии к другой, более последовательной, пока полная неспособность всех фракций крупной и мелкой буржуазии ответить на внутренние потребности революционного движения не подготовит почву для перехода власти в руки коммунистов.

На деле, однако, так не получилось вследствие измены немецкой либеральной буржуазии, боявшейся народа больше, чем монархии, и неспособности мелкобуржуазных партий сыграть роль якобинцев. В качестве представителей демократии, подчеркивающей свой пролетарский характер, Маркс и Энгельс в «Новой Рейнской газете» не щадили ретроградные поползновения либеральной буржуазии и предрассудки вульгарной демократии. Но, несмотря на все величие этой страницы немецкой истории, люди, стоявшие у печатного станка «Новой Рейнской газеты», не могли подкрепить свои революционные требования силой организации, которая ни в широких демократических формах, ни в рабочих союзах не достигла уровня их пропаганды. Среди немецких рабочих были еще сильны настроения в духе «истинного социализма» доктора Готшалька и чисто пролетарского экономизма наборщика Стефана Борна, влиятельных рабочих вождей, неспособных соединить социалистические и демократические задачи пролетарского движения в духе Маркса и Энгельса.

При обсуждении всех этих вопросов многие участники дискуссии 1930 года, упомянутой мною выше, высказывали мнение, что Маркс и Энгельс ошибались — то ли в том, что они не учли отсталости Германии и отсутствия в ней почвы для действительно глубокой социальной революции, то ли в том, что они слишком поздно подняли чисто пролетарское знамя. Нетрудно было понять, что сквозь эти оценки тактики Маркса и Энгельса проглядывало то или другое отношение к Октябрьской революции и ленинизму. Возможны были выводы в духе Суханова с его оценкой большевистской революции как несвоевременной или в духе троцкистов с их пониманием роли пролетарской диктатуры в крестьянской стране.

Я также принял участие в этом споре, стараясь доказать, что деятельность Маркса и Энгельса во время революции 1848 года нельзя подвести под категорию ошибки, несмотря на то что она встретила на своем пути непреодолимые препятствия. В крайнем случае здесь можно было бы говорить о том, что Ленин назвал «ошибкой гигантов», то есть о неизбежном преувеличении возможностей дальнейшего углубления революционной ситуации и близости решающего часа. Эта иллюзия была отчасти исправлена Марксом уже в 1850 году, хотя перспектива нового революционного кризиса все еще казалась ему недалекой. Так или иначе эту «ошибку гигантов» нельзя смешивать с ошибкой в более тесном смысле слова.

Допустим, что, опираясь на выводы каких-нибудь вычислительных машин, мы могли бы дать Марксу и Энгельсу совет держаться в стороне от водоворота немецкой революции ввиду отсутствия реальных сил для торжества демократии и социализма. Если представить себе, что они приняли наш мудрый совет, не повернувшись к нам спиной, то мы лишили бы народные массы Германии величайшего революционного опыта и превратили бы историческую драму в мещанскую пьесу с нравоучительным концом. В качестве образца такого выравнивания острых углов с точки зрения мещанского благоразумия Энгельс однажды назвал «лакейские трагедии Коцебу» (5, 146).

Должен признать, что я выступал неудачно и, по молодости лет, не сумел защитить тот взгляд, который в те времена считал и по сей день считаю верным. Председательствующий Д. Б. Рязанов доброжелательно пошутил над моими тщетными усилиями, сказав, что я рассматриваю Маркса и Энгельса «с эстетической точки зрения», а с этой точки зрения они, естественно, не могли совершить никаких ошибок. Он не знал, как близки к истине были его слова.

Дело в том, что Маркс и Энгельс сами отчасти рассматривали свою позицию в революционной буре 1848 года «с эстетической точки зрения». Чтобы пояснить эту мысль, которая при общепринятом взгляде на так называемую эстетику может показаться шуткой, возьмем в качестве примера понятие «вины», родственное понятию ошибки. Известно, что бывает вина уголовная и вина трагическая, которой занимается эстетика. Герой трагедии — без вины виноватый, и его hybris, как называли греки нарушение «благоразумной» меры, неотделима от его достоинства, от нравственного значения его гибели. Так, например, согласно объяснению Гегеля, Сократ должен был нарушить закон афинян, выступая как представитель нового, более высокого принципа, подрывающего основу греческого полиса. Конечно, со временем его идеи сами вошли в обычай, так что доносчикам Мелету, Аниту и Ликону нечего было бы делать, если бы Сократ, вооруженный компьютером, точно вычислил своевременность или, скорее, несвоевременность своего выступления. Все было бы гладко, но без трагической вины не было бы и Сократа, не было бы и моральной победы его идей.

Другое дело — вина уголовная. Она предполагает, что личность могла не совершить вменяемое ей преступление, и, более того, она должна была не совершить его, чтобы остаться нормальной человеческой личностью. Бывают взаимные переходы — разбойники иногда становились героями, герои — разбойниками. Одни и те же поступки в разное время могут иметь разное значение. Так, например, воровство есть первая стихийная форма социального протеста бедных, но если во время великой революции казнят воров как государственных преступников — это оправдано моральным самосознанием масс, понимающих, что богатый и жулик—две стороны одной и той же медали. Так или иначе разница между трагической и уголовной виной существует.

То же самое относится к понятию ошибки. Бывает ошибка школьника — ошибка против орфографии, бывает ошибка шофера — нарушение правил уличного движения, бывает ошибка против формальной целесообразности — ошибка обыденной жизни. Но применять эту меру к поступкам исторических деятелей невозможно, как нельзя, например, обвинять Шекспира в том, что он не знает правил драматургии и плохо строит свои трагедии, как нельзя обвинить мастера древнерусской иконы в том, что он не умеет рисовать. Одним словом, бывают ошибки формальные, но бывают также ошибки, неотделимые от исторических завоеваний, имеющие, так сказать, более объективный статус, чем ложные шаги обывателя, слишком поздно взявшегося за ум. Не устраняя разницы между истиной и заблуждением, нужно признать, что иное заблуждение в тысячу раз выше множества мелких истин. К таким заблуждениям относятся «ошибки гигантов».

Говоря о таких ошибках, мы покидаем точку зрения формальной правильности, неизбежную в обыденной жизни, и, если угодно, рассматриваем предмет «с эстетической точки зрения». Так поступает и Маркс, говоря о парижских коммунарах, героически «штурмовавших небо», так поступает Ленин, говоря о «революционной романтике» масс и ставя ее гораздо выше пошлой трезвенности людей, которые из поражения революции делали вывод, что не надо было браться за оружие. Как видите, без «эстетики» не обошлись и эти великие практические умы, потому что именно в этой области яснее всего различие между истиной-правильностью и более высокой истиной-правдой. У величайших реалистов мира встречаются поразительные условности и отступления от внешней правильности форм, что, разумеется, не оправдывает школьного неумения передать то, что видит человеческий глаз, или намеренного желания уйти от реального мира в мир иной. Здесь такая же разница, как между логическим противоречием, когда человек не может правильно связать между собой два понятия (или намеренно путает их в духе софистики), и диалектическим противоречием, свидетельствующим о наличии в каждом предмете всеобщей жизни, свойственной объективному миру вообще, несмотря на все наши правила и полезные упрощения.

Другими словами, «эстетическая точка зрения» может быть названа также диалектической или, если угодно, всемирно-исторической. Во времена Фихте она называлась трансцендентальной, и Фихте справедливо говорил, что искусство делает трансцендентальную точку зрения «обыкновенной», то есть наглядно связывает наш обычный мир с бесконечностью — с тем, что превышает все доступные нам средние измерения и разлагает неподвижные, жесткие противоположности. Жалкое зрелище представляла бы культура двуногого существа без перьев, если бы не было этой «эстетической точки зрения», если бы все расчеты действительной жизни можно было свести точка в точку при помощи сдачи, как в мелочной лавке.

Обыватель, вооруженный «обыкновенной точкой зрения», применяет к историческим событиям мерку формальной целесообразности и домашней морали, чем открывает себе широкое поле для всякого умничания насчет того, как должна была идти история, если бы у нее были советники, столь умудренные жизненным опии том, высшим образованием, теорией информации и прочими достижениями сегодняшнего дня. Быть может, великий химик Лавуазье не потерял бы своей головы во время французской революции, если бы спросили этих советников, но, увы, их там не было. Быть может, вся история пошла бы иначе, а может быть, и не нужно было бы вообще никакой истории, ведь трудно найти историческое событие, в котором цели и средства, замыслы и результаты сходились бы, как в хорошо поставленном лабораторном опыте.

Французская литература создала образ Турнебуша, маленького человека, наблюдающего из своего безопасного убежища битвы гигантов и выходящие за пределы обычной меры поступки людей, охваченных порывом к высшему развитию личности. Так, добившись своих небольших свобод, на исходе средних веков развивалась буржуазия. «Держи рот закрытым, чтобы в него не влетела муха» был девиз знаменитого Жака Кера. Рассудок — это наследник страсти, и веет от него гуманностью, точнее, гуманной сытостью. Жители древней Массилии снимали тучный урожай на холмах, где некогда происходила кровавая битва Мария с тевтонами. Конечно, достается и обывателю, есть и за ним свое право, но там, где он прав, где он являет собой страдающее лоно истории, он больше не обыватель — он народ.

Поскольку теория исторического материализма не имеет ничего общего с умничающим рассудком мещанина, который задним числом предъявляет реальному движению вещей свои претензии, она оставляет место для «эстетической точки зрения». Не всегда превратный ход вещей бывает следствием плохого расчета и не всякое поражение вытекает из плохого плана кампании. Во-первых, самое лучшее предвидение будущего не в силах охватить все реальные возможности и всегда содержит элемент туманного предчувствия. Во-вторых, даже исторически возможное, в самом точном смысле этого слова, не дает никакой гарантии осуществимости здесь и теперь. Идея может быть своевременной и нравственно-необходимой, несмотря на то что ее осуществление на практике оказалось невозможным или неузнаваемо-далеким от наших предположений. Если верно, что «превращение в противоположность» есть судьба всех стихийных движений, то обратная теорема не верна,— не все, что превратилось в свою противоположность, является выражением слабости замысла.

При известных обстоятельствах самое трагическое положение неизбежно, и возникающие на этой почве ложные шаги не определяют еще ни действительной роли исторического деятеля, ни объективной ценности того, что им сделано. Нужно время, чтобы люди в этом разобрались, чтобы трагическая вина, тесно связанная с героизмом революционной воли, отделилась от простого разбоя, идущего за ней по пятам, чтобы светлый образ Сен-Жюста, пламенного поклонника античных республик, отделился от грязных фигур пьяницы Каррье, политического проходимца Фуше и садиста Фукье-Тенвиля.

Историк скажет вам, что Сен-Жюст был одним из самых горячих приверженцев террора, но тот же историк прибавит, что без «идеалов 1793 года», записанных кровью, было бы невозможно все развитие европейской культуры XIX столетия. И может быть, современный культурный обыватель, готовый променять сухой паек политической грамоты на жидкую мораль в духе Бердяева или другого елейного гуманиста той же масти, стоял бы еще за креслом своего барина с подносом в руках, если бы не эти жестокие страницы истории, эти ужасные положения, в которые не дай бог попасть.

Таким образом, «эстетическая точка зрения» является в известном смысле точкой зрения марксизма, поскольку его революционное мышление выходит далеко за пределы рассудочной схемы рационального тождества и технической правильности, перенесенных в конкретный мир истории. Не означает ли такая позиция нечто подобное тому любованию жестокостью иррациональных сил, фатальной неизбежностью зла, красотой хищного зверя, которое свойственно современной буржуазной мысли, начиная с Ницше, подобно тому как в прежние времена ее кругозор был ограничен моральным оптимизмом порядочного мещанина? На это можно ответить следующее.

Есть две формы выхода за пределы старого мещанского кругозора. Под именем трагического в истории современная буржуазная мысль понимает бессилие людей изменить стихийный ход их общественного процесса, неизбежность человеческих жертвоприношений, кровавых и бескровных, явление роковых личностей, истребляющих миллионы и ведущих за собой, как гамельнский крысолов, мириады обманутых душ. Под именем трагического в истории она понимает пассивное подчинение большинства решениям судьбы, выпадающим где-то в далекой от обыденной жизни сфере государства и международных отношений.

Под именем трагического в истории марксизм понимает нечто прямо противоположное — битву людей с фатальными следствиями их собственных поступков. Мы уже знаем, что эта борьба многообразна — трагический поворот событий может возникнуть из самых различных положений. Когда определенная форма необходимости уже сложилась и приняла автономный характер, «желающего судьбы влекут, нежелающего — тянут силой». Как ни уклоняйся от того, что должно быть, тем вернее оно осуществится. Типичным случаем такого трагизма была для Маркса и Энгельса гибель рыцарства и всей средневековой культуры в столкновении с буржуазной цивилизацией, растущей из недр самого средневековья (7, 208—213).

Не менее трагичен другой случай. Тот, кто хочет достигнуть необходимого слишком поспешно, полагаясь на закон «исторической попутности», по выражению Герцена, или желая присвоить себе плоды прогресса «на шаромыжку» (как сказал черт в беседе с Иваном Карамазовым), также работает в пользу фатальных сил. Перехитрить судьбу нельзя, форсировать и приневолить успех в известном смысле можно — однако тем хуже будет реакция событий на следующем этапе. Историческая попутность — коварная вещь, она также может перейти в свою противоположность. В иных случаях судьба «тянет» людей в нужную ей сторону с большей пользой для них, чем для тех, кого она мягко «влечет». История обманывает своих фаворитов, когда они слишком полагаются на благоприятный ветер, ибо привычка сидеть у нее за спиной приводит к большим неожиданностям и может стоить моря крови.

Но самой высокой формой трагизма является положение людей, образующих подлинный авангард исторического движения, когда им приходится сказать о себе словами Герцена: «За что мы проснулись?» Какое глубокое сознание окружающей тьмы в этих словах! История ставит перед собой только осуществимые задачи, но зрелость условий, необходимых для их решения, люди должны изведать собственной шкурой, «методом проб и ошибок». И если даже эти условия назрели, если они выражаются в сознательных требованиях, это еще не значит, что такие «исторически необходимые требования», по терминологии Энгельса, практически осуществимы в жизни каждого поколения, что самый поток человеческих сил, направленных к достижению этих идеалов, не может вызвать обратного движения, отбросив общество далеко назад.

Неравномерный характер развития нашей картины будущего по отношению к реальной истории (несмотря на всю их внутреннюю близость с точки зрения материализма) находит себе особенно яркое выражение в трагическом факте отрыва сознательного меньшинства от его глубоких резервов. В таком противоречии нельзя винить народные массы, ибо это бессмысленно, но не всегда можно винить и действующих лиц первого плана, несущих пламя революции далеко вперед,— нельзя винить их в обычном, а не трагическом смысле слова. Трагическим является, в сущности, уже само существование человека, этого авангарда природы,— мыслящей материи, отделившейся от ее элементарной жизни и страдающей в своем промежуточном положении. Ведь человек, по словам Энгельса,— это единственное существо, которое еще должно создать себе нормальные условия своего существования. Таким образом, упрек «не нужно было браться за оружие» следует, может быть, обратить к одноклеточным.

7

Вскоре после падения революционной волны 1848—1849 годов, в ожидании нового подъема общественного движения, Энгельс писал Вейдемейеру о возможных изменениях тактики пролетарской партии. Он допускает, что в предстоящей революционной ситуации можно будет начать прямо с лозунгов «Манифеста Коммунистической партии», тогда как в прошлом коммунистам пришлось поддерживать некоторые «социалистические глупости» и самим выдвигать идеи, принадлежащие демократической буржуазии, которая этого не делала, чтобы найти точки опоры в запутанной обстановке до-мартовской Германии. Опыт революции развеял многие иллюзии. Важнейшим выводом из этого факта было выделение классовой пролетарской революционности. По мысли Маркса и Энгельса, имевшей большое будущее, политика коммунистов могла бы сохранить свою связь с исторически неизбежным демократическим этапом революции, опираясь на второе издание Крестьянской войны вместо прежней надежды на якобинские идеи мелкобуржуазной демократии, поскольку они в немецких условиях оказались мертворожденными.

И все же Энгельс прекрасно понимал, что столь ясное и вполне реальное определение задач с точки зрения теории вовсе не означает, что на деле возможность неудачи и даже ложных шагов, ее непосредственно определяющих, была бы устранена. Связь между верным с исторической точки зрения планом действия и фактическим успехом не может быть гарантирована. Изложив Вейдемейеру в письме от 12 апреля 1853 года назревшие изменения тактики, Энгельс прибавил несколько фраз, имеющих для нас большое значение:

«Все это, конечно, относится только к теории; на практике же мы, как всегда, будем вынуждены ограничиваться тем, чтобы требовать прежде всего решительных мероприятий и абсолютной беспощадности. И в этом-то и заключается беда. Мне думается, что в одно прекрасное утро наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти, чтобы в конце концов проводить все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не нашим интересам, а интересам общереволюционным и специфически мелкобуржуазным; в таком случае под давлением пролетарских масс, связанные своими собственными, в известной мере ложно истолкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, мы будем вынуждены производить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем головы,— надо надеяться, только в физическом смысле,— наступит реакция и, прежде чем мир будет в состоянии дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать не только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и дураками, что уже гораздо хуже. Трудно представить себе другую перспективу. В такой отсталой стране, как Германия, в которой имеется передовая партия и которая втянута в передовую революцию вместе с такой передовой страной, как Франция,— при первом же серьезном конфликте, как только будет угрожать действительная опасность, наступит черед для этой передовой партии действовать, а это было бы во всяком случае преждевременным. Однако все это не важно, и самое лучшее, что можно сделать,— это уже заранее подготовить в нашей партийной литературе историческое оправдание нашей партии на тот случай, если это действительно произойдет» (28, 490— 491).

Поразительный пример революционной нравственности, далеко превосходящей всякую религиозную мораль, на дне которой всегда таится эгоистическая мысль о спасении собственной души. Безусловный авторитет католической церкви — Фома Аквинский говорит: «Человек связан в делах милосердия любовью к самому себе более сильно, чем любовью к ближнему. Признаком этого является то, что никто не должен брать на себя никакого греховного зла, чтобы освободить от греха своего ближнего». Так ли это с точки зрения революционной нравственности? Слова Энгельса говорят о другом. Чистота собственной души есть дело внутреннего комфорта, которым революционер обязан жертвовать, чтобы освободить своих ближних от греха, если пользоваться этой средневековой терминологией. Другая чистота является его идеалом — сознание того, что им сделано все возможное для человеческого подъема подавленной массы людей, пусть даже его роль при этом не будет правильно понята. Если Энгельс заботится об историческом оправдании своей партии, то его беспокоит духовное здравие следующих поколений, которые, впрочем, не всегда заслуживают этой заботы.

Лучше потерять голову физически, чем раствориться в стихийном ходе вещей, делая не свое дело, расчищая пути другим. И лучше утратить доброе имя, казаться извергом, фанатиком, чем остаться в дураках, став жертвой иронии истории, снимающей урожай паразитов на тучных полях, насыщенных кровью мучеников. Однако при известных обстоятельствах на все это нужно идти во имя внутреннего долга, растущего из исторической общественной истины. Более безусловной нормы мы не находим ни в нас самих, ни в окружающем мире. Это трагедия, а не моральная школа обывательского рассудка.

Письмо Энгельса к Вейдемейеру является прообразом тех суждений, которые были высказаны им пять лет спустя в известном споре по поводу исторической трагедии Лассаля «Франц фон Зиккинген». Здесь «эстетическая точка зрения» марксизма выступает в своей собственной области, не теряя ни на минуту связь с политикой. В своих письмах к Лассалю Маркс и Энгельс соглашаются с тем, что революционные события заслуживают трагического изображения и что задуманная Лассалем коллизия есть именно то безвыходное положение, которое привело к падению революционную партию 1848—1849 годов. Перенеся действие драмы в эпоху Реформации, Лассаль не совершил какой-нибудь внешней подтасовки с целью намекнуть на события современной жизни, ибо трагическая коллизия революции 1848 года была, по существу, та же, что и в Германии XVI века. Изменился только уровень ее развития.